Perché andare a mangiare da Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi? Cinque sante ragioni!

Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo

Credo che poco più dell 0,1 per cento dei clienti va al ristorante per “fare una esperienza”. In genere si tratta di critici, giornalisti, iper appassionati che nella vita hanno mangiato di tutto. Anche psicopatici senza qualità che adorano coltivare l’ego usando la gastronomia come crema idratante del proprio cervello rinsecchito.

Il 99,9 dei clienti invece va al ristorante, guarda un po’, per mangiare, divertirsi, o anche per nutrirsi. Il segreto di Antonino Cannavacciuolo è che ha sempre tenuto presente questa fetta di clientela concentrandosi su quello che sa fare, ossia cucinare alla grande.

1-L’esperienza di Villa Crespi va fatta almeno una volta nella vita perché sono davvero tanti gli spunti che offre alla riflessione. Ma prima di tutto il tema fondamentale è che tu cliente una volta che hai varcato la soglia di questo palazzo, catapultato nel cuore nebbioso e umido del Nord da una favola delle Mille e una notte, ti senti al centro di ogni attenzione, coccolato, ma soprattutto non intimidito perché il personale di sala conosce bene il segreto per il quale chi sta a tavola non si deve sentire inferiore a chi porta piatto e vino.

2-Sul piano gastronomico stretto, l’esperienza complessiva è fulminante. Intanto perchè Cannavacciuolo è bravissimo ad incrociare le tradizioni marinare e dell’orto della Campania con quelle carnivore del Piemonte in un gioco di rimbalzo continuo. Il suo menu segue un ritmo preciso, alterna momenti di godimento puro come il risotto ai ventricelli di stocco e salsa alle ortiche con piatti più concettuali, come appunto i plin di agnello in salsa forte napoletana con gamberi crudi: un piatto di cucina internazionale di stile cinese ma che ha solidissime radici italiane. Abbiamo poi provato il colpo di genio sul vegetale, la parmigiana di melanzana presentata in maniera purissima, con una sintesi di quello che si cerca in questo piatto senza i notevoli eccessi pomodorosi, oleosi e formaggiosi che spesso di verificano nelle preparazioni tradizionali casalinghe o anche delle trattorie per turisti. Il segreto è nella cottura della melanzana. Al tempo stesso la Cipolla alla Wellington è un divertimento: il vegetale di Villa Crespi non è punitivo, ma godurioso perché risponde alla trama narrativa gastronomica meridionale: trasformare la mancanza di carne in una virtù gustosa e appagante.

3-Sul piano umano Cannavacciuolo ha la testa sulle spalle perché ha sempre avuto chiari gli obiettivi, primo fra tutti le Tre Stelle Michelin che aveva sfiorato più volte per poi conquistarle nel 2022. Il successo televisivo non lo ha cambiato ma lo ha responsabilizzato ulteriormente, e anche qui lo aiuta la mentalità meridionale e generazionale del necessario contatto diretto, il toccare e vedere le persone. “Io finite le riprese sto sempre al ristorante. La gente paga una cifra per venire a mangiare ed è giusto che mi trovi qui. Ed è normale anche la voglia di farsi la foto. Non è un di più del mio lavoro, ma il completamento perché tra il cuoco e il cliente il rapporto deve essere di fiducia: dare da mangiare è una grandissima responsabilità e io ci tengo che nessuno esca deluso da Villa Crespi”. Dunque la notorietà televisiva aiuta, ma alla fine lo strumento più potente è sempre il passaparola. Non quando il giornalista ti scrive la recensione, ma quando l’amico ti rassicura: ho mangiato alla grande!

4-Insomma, il successo non lo ha rilassato. Dal 1998 sempre in cucina, ogni giorno che il Signore manda in terra. Come tutte le persone che hanno un ruolo pubblico, Cannavacciuolo ha due corpi: quello fisico, il suo, e quello che diventa simbolo per gli altri. I più dotti avranno notato la citazione dello storico Marc Bloch perché trasmuta la teoria dei due corpi del re. Il Re è il potere, diventa medico, demiurgo, ha proprietà salvifiche e medicamentose. Ma poi è fisico, mortale, con le sue paranoie e i suoi vizi. Nella società moderna di massa il Re è sostituito dalla Star, da chi ha successo, per cui diventa una icona, una parte immaginifica che alla fine diventa oggetto, simbolo, opportunità commerciale. In Antonino Cannavacciuolo questo doppio aspetto esiste, non potrebbe essere altrimenti, ma la sua fisicità coincide quasi completamente con l’immagine di se stesso. Fa i panettoni? Li segue in maniera maniacale così come ci tiene a fare il giro in sala in ogni servizio, ad alzarsi quando i clienti lo vogliono vedere, toccare, poter dire di essere stati da lui. E tutto questo si traduce in una valanga di visualizzazioni, like. Un uragano di successo che si autoalimenta. Ad un certo punto le persone che hanno raggiunto gli obiettivi staccano, saltano i servizi in ristorante, firmano ogni prodotto anche se incompatibile (pensiamo a Marchesi che firmò i panini Mc Donald’s tanto per dire). Ma proprio questo meccanismo che ti porta in alto alla fine può abbatterti da un momento all’altro, perché l’Italia non perdona il successo. Ecco perchè, per concludere questo ragionamento, per dirla in sintesi, Antonino Cannavacciuolo resta un cuoco vero, non televisivo. Infine una lezione di comunicazione: mai scendere in polemica, gli sfigati si sfogano sui social. Chi veramente è forte non sceglie questo terreno di scontro, non alimenta discussioni inutili. Opera.

5-Ma torniamo al ristorante. Ci sono due menu degustazione (280 e 300 euro) ma tu non sei obbligato a fare questi percorsi. Puoi tranquillamente scegliere alla carta. Puoi seguire un percorso vegetariano se hai piacere, puoi fare quello che cacchio ti pare. Nel menu non c’è l’ego dello chef che “si deve esprimerere” ma un cuoco che cucina per il suo cliente. Ed è questa alla fine la chiave vera del successo. Inutile venirci a dire che in Europa si fa così, che non è necessario che ci sia il cuoco, in Italia è diverso ed è giusto, se vuoi stare sul mercato della ristorazione, capire questo passaggio e tenerne conto nel tuo piano economico e degli impegni personali. Vai al ristorante e ti senti padrone di scegliere. Un atteggiamento che si può criticare, ma non eliminare. E chi lo ha capito e si adatta, invece di pretendere che lo debba fare il cliente, vola.

Villa Crespi

Scheda del 28 ottobre 2023

Villa Crespi: Antonino Cannavacciuolo e gli effetti sentimentali

La veranda di Villa Crespi

La scheda di Fabrizio Scarpato

La villa mette un filo d’ansia. Lo stile moresco, gli archi merlettati, rilievi, stucchi e lapislazzuli vari potrebbero nascondere qualche mistero e sembrano messi lì apposta per avvertirti: occhio, che qui siamo in un altro campionato. Anche la mia Panda rossa sembra smarrita tra suvvoni dai sederi opimi, spiaggiati intorno alla fontana ottagonale. Saremo in grado di reggere l’urto? Riusciremo, d’altro canto, a mantenere la necessaria lucidità, senza cadere nella trappola del fighettismo saputello? A volte, peraltro a livelli nemmeno paragonabili a questo, succede che tra le parti si inneschino perversi giochi di ammiccamenti e di onanismo gastronomico vicendevole, francamente intollerabili, per non dire pericolosi. Sarà che ho visto la fine che fa il gastrofighetto in un brutto film appena uscito, ma insomma non vorrei finire appeso per il collo a quei variopinti archi incrociati dell’ingresso, magari proprio nel corridoio, in cui da uno sterminato frigorifero occhieggiano bocce di Krug, Cristal e ogni bendidio bollicinoso, tanto per mettere a proprio agio l’ospite ligure della Panda rossa, timoroso di sé e del suo portafoglio.

Villa Crespi – Tavolo

Tuttavia la paranoia viene a galla attraverso il conflitto eterno che ogni appassionato cova nella mente distonica: sappiamo che la presenza dello chef non è fondamentale, ma al tempo stesso laggiù in quell’angolino dell’amigdala, bè… risulta che, in fondo, il fatto che lo chef sia presente è in realtà condizione essenziale per trovare un primo accenno di soddisfatta tranquillità.

Sala – Villa Crespi

“Facciamo una foto?”: gli arrivi a malapena sopra la spalla, ma inopinatamente ti senti più sereno, quasi avessi preso le misure, del posto e soprattutto delle intenzioni. Guardi ancora gli archi, ripensi al tipo del film e ti viene spontaneo buttare disinvoltamente alle ortiche dieci anni di assidue sedute di Masterchef, senza rimpianto, come liberato.

E’ un normale giovedì di ottobre, a pranzo, e le sale sono quasi al completo. Sembra che il rito della foto abbia prodotto effetti analoghi in tutti i commensali: si parla, si ride, comodi e distanti. Aleggia quel magnifico brusio, confuso col tintinnio dei brindisi e delle posate, quasi un naturale, esile sottofondo musicale che profuma di agio e confortevolezza.

La moltitudine di giovani camerieri danza attraversando velocemente le tre sale, in una sorta di moto perpetuo, senza scontrarsi mai, quasi camminassero su binari invisibili. Unica traccia del loro passaggio il cigolio dell’antico, splendido parquet. Vassoio, gueridon, piatti, acqua, vino, cloche, guanti bianchi, briciole, gueridon, piatti, vassoio. Sorridono, sembrano contenti. Trasmettono empatia, semplificando imprevisti e cose difficili, come sanno fare i campioni. E sei contento anche tu.

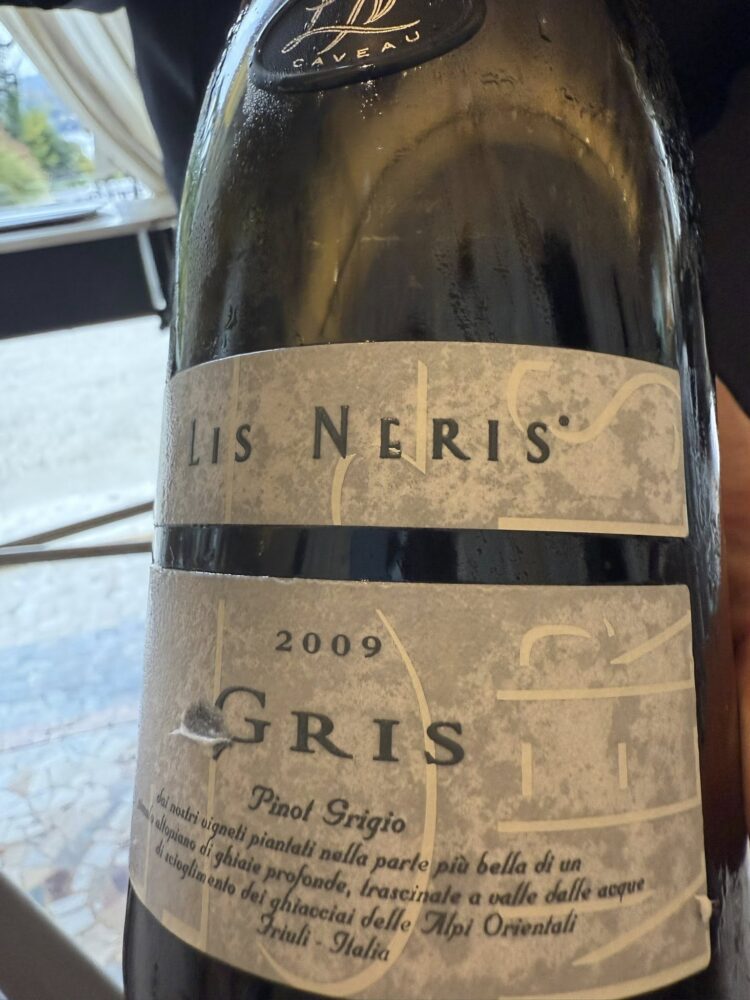

Come tutti, a quanto pare: c’è un clima rilassato e festoso, educato e ovattato. C’è chi si sposa, chi s’è sposato e chi magari si sposerà. Mi sento un po’ anziano. Tutti bevono bollicine, dal costo molto variabile, scelte da una carta elettronica profondissima nelle grandi maison di Franciacorta (sulla voce Champagne nemmeno ho cliccato…) in cui è bello scovare referenze meno scontate, perse qua e là, tra le pagine, con ricarichi abbordabili.

Sembra Natale, complici il blu, il rosso e il verde salvia degli arredi, con aggiunta di tocchi dorati. I piatti in effetti sono regali, tanto desiderati quanto noti, tuttavia ancora sorprendenti: assolutamente mostruoso gli Scampi crudi alla pizzaiola, con un pomodoro mai provato così setoso, denso, fresco e intenso: ci lavorano settemila addetti per diecimila giorni, usando alambicchi e acqua di polpo. Fantastico, mai quanto la scarpetta finale, sintomo evidente di definitivo e scostumato ambientamento.

Scampi crudi alla pizzaiola, acqua di polpo – Villa Crespi

Il Cubo di carne di Boves, cipolla marinata, cetriolo, caviale e ostrica è semplicemente goloso, mentre la Linguina di Gragnano, calamaretti e salsa al pane di segale, semina piccoli, piccolissimi dubbi: alla cottura come si deve, fa da contrasto una mantecatura eccessivamente scivolosa, coi calamaretti, di per sé incantevoli, sovrastati dalla salsa di pane, per una forchettata di morso e vagamente fumée, ma poco pimpante. Forse dovrei riprovare: cerco di rallentare, ma il piatto è già finito, e ci sarà un motivo.

Il menu di Antonino Cannavacciuolo

Cubo di carne di Boves, caviale e ostriche- Villa Crespi

Linguina di Gragnano, calamaretti e pane di segale – Villa Crespi

Di una compattezza sovrannaturale il Rombo chiodato, conchigliacei, alghe marine e taccole, giustamente bilanciato tra dolcezza e sapidità, mentre le Rane al burro, chantilly all’aglio e crocchetta di riso Zizania creano dipendenza, sia per la bontà che per la presentazione, le coscette nei bricchi di rame su un letto di profumatissime, tiepide erbe aromatiche (lo so, la definizione è un po’ anni ottanta, ma tant’è).

Rombo chiodato, conchigliacei, alghe e taccole – Villa Crespi

Rane al burro – Villa Crespi

Chantilly all’aglio – Villa Crespi

L’eccitazione prevale, e ti ritrovi indaffarato tra ossetti e tuffi nella crema, ma si sa… una rana tira l’altra.

Brodo, zafferano e vermouth – Villa Crespi

Ma il bello sono quei doni inattesi, messi di lato, piccoli ma non per questo meno indimenticabili. C’è il brodo di carne piemontese spruzzato di vermouth con gli aperitivi, i grissini fini come capelli d’angelo, il cannoncino col ragù, il pane, il burro, la marinatura della trota in carpione, il caviale e la salsa d’ostrica che imbizzarriscono il Cubo di fassona immacolato; e ancora la crocchetta di riso Zizania (a bizzeffe), le taccole (proporrei una millefoglie con maionesi varie), la branchia del rombo e relativa polpettina, il Comté trentasei mesi tra i formaggi dell’astronave, le perle di bicarbonato nel pre-dessert, le finte olive ghiacciate ripiene di liquore (d’olivello spinoso?) che bombardano il dolce, giustamente un po’ salato, con poco cioccolato, e declinato su una sorta di fenomenologia dell’olio d’oliva; infine le sfogliatelle ricce, una nuvola, tra la piccola pasticceria che accompagna il caffè. Montagne russe, solo che non fanno paura, anche se urleresti spesso come un forsennato, se non fosse per il terrore di finire impiccato dietro un’inquietante tenda blu notte.

Pre dessert – Villa Crespi

Olio, olive e olivello – Villa Crespi

Finte olive ghiacciate – Villa Crespi

Scopro l’acqua calda se cito il peraltro dichiarato concetto di itinerario lungo la penisola, così come il chiaro riferimento a certi echi e sfumature francesi o franco-piemontesi, ma in sostanza, fatta la tara per un veniale abuso della parola “iconico” da parte del servizio di sala, il pranzo è volato via in una sorta di abbraccio, per non dire ciclonica, partecipata pacca sulla spalla.

Caffè e piccola pasticceria – Villa Crespi

Cucina di pancia e di cuore, intrisa di convivialità. Che non vuol dire passarsi di mano in mano la bislunga dei ravioli, ma condividere un sentimento, uno stato d’animo, diffuso e sussurrato dai diversi piatti che giungono via via ad ogni tavolo, srotolando una sorta di gomitolo di partecipazione, che è il vero focus del pranzo, quasi un filo rosso, impreziosito da comuni moti di stupore infantile.

Certo la tecnologia non manca: volendo metterla su questo piano, basterebbe un cucchiaino della salsa di pomodoro della pizzaiola per discettare di massimi sistemi, di vuoti sottosopra e gradienti osmotici, per non dire di quel brodo assoluto o della perfezione trompe-l’oeil del pre-dessert. Sì, anche qui, soprattutto qui. E non ci si annoierebbe di certo, in ogni caso senza mai dimenticare le capacità tecniche, intese come scuola, manualità nelle salse e sensibilità nelle cotture.

Sala blu – Villa Crespi

Ma poi, spezzando lance di solidarietà, pensandoci bene, alla fine anche certe cose complicate e apparentemente incomprensibili rendono la vita più movimentata e meno monotona: magari verranno utili col tempo; non solo, ma la noia, come l’ozio, va forse gentilmente coltivata, sapendo se possibile stare in equilibrio su quell’esile filo (ops, la forca è sempre pronta, in quell’angolo scuro).

No, non è questione di noia e francamente non è nemmeno questo il caso: è solo questione di senso.

I piatti di Antonino Cannavacciuolo sono tecnicamente ineccepibili, sono contemporanei e sono buoni, di quel buono che sa toccare il cuore. Ecco il senso. Perché agli effetti speciali, il cuoco antepone un fuoco d’artificio di effetti sentimentali.

Ecco cos’era, cosa sottintendeva quella foto: nessuna prosopopea, nessun divismo. Semplicemente un benvenuto, nella sua casa. E per molti questo vuol dire tanto, forse tutto.

La mia Panda rossa, di ligure che tiene famiglia, è rimasta sola soletta tra la siepe e la fontana. Riparto e guardo la villa: ora, col sole al tramonto, sembra meno misteriosa. Ma probabilmente dipende da una incontenibile botta di felicità, di quelle che zittiscono la carta di credito, di quelle che restano e ti fanno stare bene.