Pasta e alta ristorazione: un cibo troppo perfetto per gli incapaci

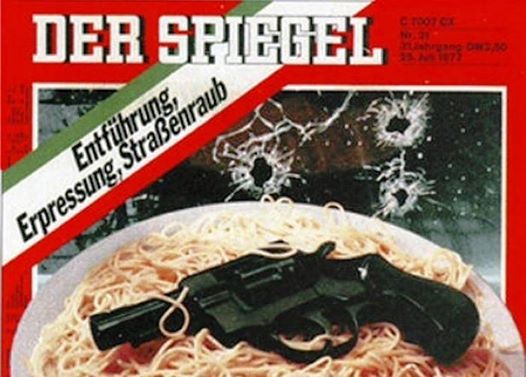

La famosa copertina di Der Spiegel con pistola e spaghetti

Ecco il testo del mio intervento al convegno sulla Pasta organizzato la settimana scorsa dal Dipartimento di Scuenze Umanistiche dell’Università di Salerno.

Un piatto di spaghetti con la pistola sopra. Chi non ricorda la copertina di Der Spiegel del 1977 con l’ironica scritta “Il paese delle vacanze” per rappresentare l’Italia?

C’è un piatto che ci rappresenta meglio (tolta la pistola, ovviamente)? Noi forse pensiamo la pizza, ma non è così perché la stragrande maggioranza della popolazione mondiale è convinta che la pizza sia nata negli Stati Uniti e non a Napoli.

Eppure, incredibile ma vero, almeno uno chef su quattro dell’alta ristorazione propone un risotto invece della pasta, cioè cucina come tipico il cereale più diffuso e mangiato al mondo.

E’ solo uno dei tanti paradossi vissuti da questo alimento che quando si affacciò di prepotenza a Napoli trasformando i “mangiafoglie” in “mangiamaccheroni” ebbe uguale riguardo nelle classi povere come nelle ricche. Certo, Pulcinella la mangiava con le mani appena lessata aggiungendo un po’ di cacio se c’erano i soldi e magari anche un po’ di pepe mentre i ricchi la divoravano a corte in maniera scenografica come nel caso del timballo di Flammand presentato nei pranzi di Corte con un fuoco pirotecnico sulla testa del piatto che, visto da fuori, ha la forma della testa di un cerino o, se volete, di un gomitolo di lana.

Timballo di Flammand

I primi ricettari della cucina napoletano, quelli del Corrado e di Ippolito Cavalcanti, figli di epoche diverse e di mentalità lontane, danno ampio spazio ai piatti di pasta assegnando loro la stessa dignità delle portate di pesce e, soprattutto, di carne, ritenute da sempre le più preziose. Tanto che la cucina napoletano è soprattutto espressione del “desiderio di carne” più che carnivora vera e propria, perché questo prezioso alimento è sempre mancato nella storia della città fino ai tempi più recenti.

Ma la carne diventa anche un simbolo degli sconfitti, e in una cucina borghese che si afferma al nord del Po negli anni ’60 e ’70 i grandi cuochi conoscono, appunto, il risotto, le carni, i fondi bruni, il burro, il riso e, al massimo, la pasta fresca tirata a mano. Niente pasta secca.

Sono gli emigranti napoletani che introducono l’abitudine al consumo di pasta introducendo, piano piano, nella cucina italiana un piatto che non esiste in nessun’altra cucina del mondo, il primo, appunto. Ossia antipasto, pasta (ma poi anche riso), secondo e dolce.

La pasta è l’abbinamento perfetto ad ogni piatto e non c’è nulla che non possa andare bene con questo alimento, a patto di saper scegliere bene la trafila, perché quanto più è ampia la superficie tanto più c’è bisogno di sughi strutturati e questo è il motivo per cui non faremmo mai uno spaghettino al ragù.

Gualtiero Marchesi

Ma dicevamo della cucina, della gastronomia, che si afferma al Nord dove c’è un mercato fatto da ricca borghesia che come status sociale inizia a frequentare i ristoranti per diletto, o addirittura a pranzo nelle giornate di festa. Contemporaneamente la figura di Marchesi lega indissolubilmente l’alta cucina italiana allo stile francese e impone una gerarchia fatta di alimenti ricchi e costosi come sinonimo del mangiare al massimo e meglio. Foie gras, caviale, , burro, formaggi, parti nobili degli animali, frutti di mare preziosi come le ostriche e le cappesante. Un modello che si impone anche grazie alla guida Michelin che cerca fuori dalla Francia proprio quei ristoranti in cui i francesi possono sentirsi a casa propria.

Nasce così un modello di cucina piuttosto astratto rispetto alle tradizioni regionali italiane ma che per affinità di alimenti di partenza si trova più a suo agio sopra il Po.

lo chef Alfonso Iaccarino – Don alfonso

Ovviamente la pasta era totalmente esclusa, per non parlare del pomodoro e dell’olio d’oliva.

La reazione a questa tendenza a un nome e un cognome. Alfonso Iaccarino, il cui ristorante riuscì ad ottenere le Tre Stelle utilizzando soprattutto ingredienti del territorio, olio d’oliva al posto del burro, la pasta secca, il pomodoro, e poi tanti ortaggi e pesci. All’epoca sembrava impossibile per un ristorante alla moda e costoso poter presentare questi cibi a tavola, oggi sappiamo che è il presente più che il futuro perché estetica ed etica iniziano piano piano a riallinearsi e ad avere una corrispondenza. La figura del vecchio gourmet con la gotta che si rimpilza di piccione farcito al foie gras appartiene irrimediabilmente al passato come le foto di Domenico Modugno che invitava a volare nella reclame della benzina Api.

Il Palagio, l’olio d’oliva

Ogni epoca ha la sua etica e le sue priorità. Grazie al Don Alfonso tutti i ristoranti, compresi quelli che aspiravano alle stelle, hanno inziato ad introdurre pasta e pomodoro nei loro menu e a mettere il contenitore dell’olio al posto del burro a tavola per iniziare a mangiare.

Contestualmente, gli studi sull’olio d’oliva, il cambiamento dei costumi e la presenza di emigranti meridionali ha imposto una gerarchia completamente diversa tra i cibi che vengono presi in considerazione, sempre più, per gli effetti nutraceutici più che per il loro costo.

Plaza Athenee, spaghetti burro e tartufo alla Camanini

L’olio è stato adottato anche in parte della cucina francese mentre lo scorso anno Alain Ducasse ha messo lo spaghetto alla Camanini nel suo lussuoso tristellato Plaza Athenee a 120 euro! Contemporaneamente un geniale cuoco piemontese, David Scabin, ha esplorato le potenzialità della pasta fuori dai canoni tradizionali, dal punto di vista cioè di chi non la mangia per abitudine culturale raggiungendo incredibili risultati.

Davide Scabin

Fine della storia e rivincita della pasta allora?

Niente affatto, perché la subalternità culturale è qualcosa di difficile da superare e soprattutto nelle scuole di cucina del Nord si continua a parlar e di risotto come piatto identitario. Succede così che al Sud spesso i ragazzi più giovani, diciamo dai trenta in giù, per dimostrare di essere a la page, evitano di proporre piatti di pasta preferendo avere in menu risotti (il più delle volte scotti), e pasta fresca.

Può sembrare un contro senso e la figura metaforica che viene in mente è quello di uno spadaccino che combatte con una mano legata. Ossia, non c’è nulla di più coinvolgente e potente di un piatto di pasta a tavola, ma molti giovani rinunciano a farlo perché ritengono sia banale.

Che questo sia un segno di distacco tra l’alta cucina e il comune sentore della gente non c’è dubbio. E infatti solo chi capisce la potenzialità della pasta secca, eccellenza italiana sia dal punto di vista artigianale che industriale, riesce poi ad avere ristoranti di successo.

Si tratta di una battaglia culturale, come tuto quello che riguarda il cibo. Ubi allium Ibi Roma, si diceva un tempo e la metafora tra l’olio d’olia e il burro, tra la pasta e il risotto, è proprio il termometro per misurare la reale consapevolezza, e dunque capacità, di un cuoco italiano di utilizzare alimenti identitari che tutto il mondo ci invidia.

Attenzione, nessuno pensa di escludere niente, quanto, piuttosto, che non ci siano Conventio ad excludendum nei confronti proprio dei cibi che tutti si aspettano di trovare in Italia.

La presenza di pasta secca di olio a tavola, dell’uso delle verdure non come accompagnamento ma protagoniste del piatto, oggi sono dei segnali inequivocabili della maturità di una tavola e del cuoco dove siamo andati a mangiare e marcano la differenza tra chi orecchia e chi ha invece personalità e dunque gusto.