L’Ispettore Michelin / Cinque Terre – XVIII. Perfect day

Ci vuole tempo per lo sciacchetra’

di Fabrizio Scarpato

Si mangia come se non ci fosse un domani, dopo un funerale.

Così nel banchetto arrivarono i dolci, i buccellati e i pandolci genovesi, e tutti misero sul tavolo una bottiglia del loro Sciacchetrà, un bene prezioso da condividere in un momento come quello, tuttavia da centellinare, da buoni liguri e da bravi contadini, che sanno dare valore al tempo e alla fatica. Poi è venuto il momento dei canti e dei balli, stretti stretti sulla veranda, o magari liberi e bucolici tra una vigna e l’altra. Sarà stato il vino, ma mi ero accoccolato su un gradino delle scale esterne che portavano al piano superiore, pur sempre composto di una sola stanza, e, in disparte, godevo serenamente della festa e dell’allegria che aveva contagiato tutti: anche Pénélope, che ballava da sola, e siccome sembrava contenta, la lasciai fare, di fatto rimuginando un conflitto interiore tra desiderio e realtà, tra romanticismo e stronzaggine, da bullo di periferia invidioso.

Finché Enea non prese in mano la chitarra e cominciò a cantare:

Just a perfect day /drink sangria in the park /And then later when it gets dark / we go home

Just a perfect day / you made me forget myself / I thought I was someone else / someone good

Aveva una bella voce profonda, magnetica, tanto che tutti smisero di fare ciò che stavano facendo e si avvicinarono, lentamente, chi abbracciato, chi mano nella mano, mentre il sole, stanco anche lui, aveva pensato bene di cominciare a tramontare, e il tramonto, si sa, ha qualcosa di immorale, perché vuole e deve piacere a tutti, e a tutti i costi. Ettore ascoltava tenendo sotto braccio sua moglie Anna e mia madre, ma poi si staccò, come sopraffatto dai ricordi, riparando in cucina, mentre Ascanio abbracciava Lavinia e Frida, sua madre. La Sandra, ché ormai era solo e soltanto Sandra, mi guardava con gli occhi lucidi e i capelli ricci al vento. E fu a quel punto, dopo il secondo ritornello, che avvertii il suono di una tromba provenire da qualche parte, tra i limoni e i fichi d’india. Ebbi un attimo di esitazione ma lo sentivo sempre più forte, chiaro, bellissimo: un assolo bellissimo. Per un istante, un misero, fottuto istante pensai che lui fosse tornato. Non so quanto durò quell’attimo, e nemmeno se fosse reale, finchè non vidi la Sandra sedersi ai piedi di Enea che suonava, e Ettore uscire da dietro la casa: teneva le mani giunte davanti alla bocca, all’altezza dei pollici, che a loro volta stringevano una foglia di alloro. Chissà come, soffiando, riusciva a riprodurre il suono perfetto e preciso di una tromba, quella tromba, in quell’assolo di quella notte sulla spiaggia di Guvano, in cui mia madre si innamorò di mio padre. Mi vergognai come un cane, non so se della situazione o di quella falsa speranza, o di entrambe le cose. I tre si ritrovarono uno accanto all’altro, belli, fieri, amanti, vivi e mi cercarono con gli occhi. Io avevo il cuore in gola ma rimasi impietrito, e non certo per quel tramonto arancione. Allora Sandra si avvicinò e mi accarezzò il viso, come non aveva mai fatto prima. E pianse.

Oh, it’s such a perfect day / I’m glad I spent it with you / Oh, such a perfect day

you just keep me hanging on / you just keep me hanging on

Un paio di mattine dopo ero di nuovo nel tunnel verso Framura. Feci colazione al Re Pescatore: una torta di riso dolce, un caffè e una sambuca liscia, nel mio angolo a prua, le spalle a ridosso del monte, lo sguardo rivolto verso il mare. Avevo capito che quella era una condizione che mi faceva stare bene, per quanto passeggera e in qualche modo sovraesposta: troppo vento in faccia, troppo sole, tali che anziché esser confortevole, poteva tramutarsi in costrizione, quasi come trovarmi con le spalle al muro.

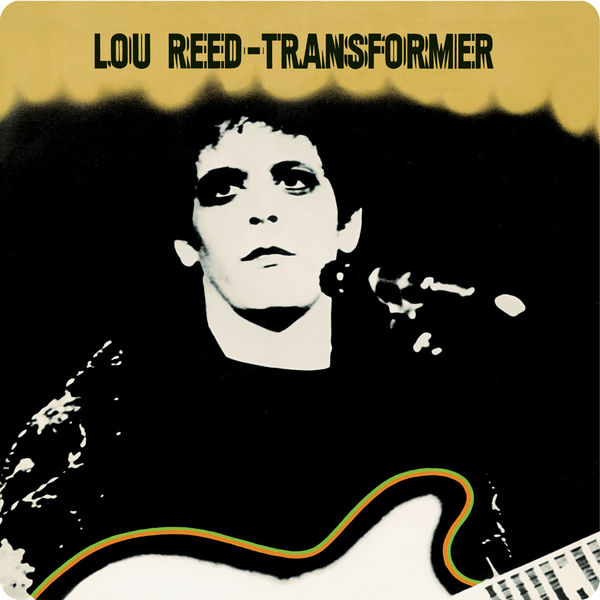

Lou Reed, Transformer

Asfissiante, insomma, in un modo per cui sarebbe stato difficile anche coltivare quel sottile sentimento di solitudine di cui avevo bisogno per vivere. Tutto bello, ma non ero nel mio. Avevo bisogno di tempo, di spazio, probabilmente di affetto, certamente di non trascurabili dosi di alcol. Forse Enea aveva capito e prima di accompagnarmi al treno per Genova, mi regalò una bottiglia del suo Sciacchetrà: «Qui c’è tutto quello che ti serve» disse, e non potevo dargli torto.

Stamattina la nebbia s’è alzata tardi, tanto che ho fatto il tragitto verso lo Chat qui Peche come ad occhi chiusi. Ma certo il perimetro del Vieux Bassin non ha segreti per me, anche con un croissant caldo in mano. Praticamente non ho dormito, dopo una lunga notte di chiacchiere e Calvados con Sébastien Chabal, nella cella numero uno della Gendarmerie. Sono tornato da qualche tempo e ho ripreso servizio, cioè ho ricominciato a non fare un cazzo. Niente orari, niente casa, niente famiglia, ora più che mai. Ho aperto la porta ed è partito un film: la carta da parati coi gigli, il parquet, una parete color lavanda, una bottiglia vuota di Puligny Montrachet di M.me Leroy. Per non sbagliare, e per sentirmi clinicamente vivo, ho persino avviato qualche seme di crisantemo, per vedere l’effetto che fa. Più o meno una volta al mese arriva un pacco dalla Liguria: la Sandra ci rifornisce di pesto e trofie con assiduità, e Annette le propone con grande successo al bistrot. Questa volta c’erano anche delle acciughe sotto sale, che dovrebbero stare da dio col nostro burro normanno, e anche un pensiero da parte di Enea e Ettore: due dischi, rigorosamente in vinile. Il primo è una copia di Transformer di Lou Reed, l’altro un disco di jazz che si chiama ”Cinque Terre, Italian Songs of ’70”, suonato dal Bob Michel Quartet: un bel disco, bei pezzi. Suona bene lo stronzo.

Una terrazza a picco sul mare

Sarà per questo che ultimamente dormo poco, ma anche per certi lampi di luce che mi balenano nella testa, come feritoie in un tunnel, riportandomi a una terrazza a picco sul mare e a una donna con ai piedi delle Converse bianche da basket. Improvvisi slanci, ai quali seguono repentine ritirate, vuoti d’aria: piccoli fuochi che durano il tempo di un cerino. Niente di nuovo, in fin dei conti. Ma soprattutto quelle luci mi ricordano, non senza qualche apprensione, le parole di Ascanio, quella sera, mentre si andava via: avevo notato che si avvicinava al muro della casa per raccogliere in punta di dita alcune api che stranamente si erano fermate nel posto sbagliato, forse stanche, forse disorientate, smarrite. E lui, guardandomi con dolcezza, mi disse: «Le prendo e le poso su un fiore, perché possano ritrovare la strada di casa». Il mio fiore, ma anche la mia casa, ora so dove sono.

Quanto basta per tenermi alla giusta distanza dall’uno e dall’altra, almeno finché non avrò scolato queste casse di Calvados che mi tengono vigliacca e silenziosa compagnia. Chabal ride: be’… in effetti sono parecchie. Adieu.