Cibo per la mente. Il rosso e il blu di Giuseppe Piccioni

di Roberto Curti

«Rombo gratinato su letto di carciofi e mandorle salate. Pinzimonio di crudité» annuncia con un pizzico di civetteria il coniuge (Gene Gnocchi) alla consorte Giuliana (Margherita Buy) servendole l’elaborata cena. Lei, preside in un liceo romano, annuisce distrattamente e inizia a mangiare meccanicamente, senza assaporare le pietanze, immersa nei propri pensieri. Del resto, ha un bel daffare anche al di fuori degli orari di lavoro: e nonostante ammonisca il nuovo supplente d’italiano a non immischiarsi nelle vite private degli alunni, lei stessa si è presa a cuore un ragazzo difficile e con problemi di salute che, assente la madre, ha fatto ricoverare in ospedale. Risentito da siffatta mancanza d’apprezzamento alle sue leccornie, il consorte – cuoco dilettante e appassionato di buona cucina? O disoccupato e dunque casalingo per necessità, che tenta di trovare un senso alla forzata inattività sfogandosi ai fornelli con ricette compulsate sui libri di Benedetta Parodi o orecchiate da qualche trasmissione tv? Nell’Italia del 2012 la seconda ipotesi non è così peregrina – puntualizza piccato: «Tempo di preparazione, un’ora e diciotto minuti».

La simpatica scenetta conviviale è uno dei momenti apparentemente più leggeri del nuovo film di Giuseppe Piccioni, Il rosso e il blu, dal libro di Marco Lodoli. Un film che appunto cerca (e non di rado trova) la strada della leggerezza per parlare di temi pesanti. La scuola, innanzitutto, e per suo tramite il presente: questa Italia «cinica e depressa», come la definisce in un dialogo del suo Bella addormentata Marco Bellocchio, che se nella pellicola del regista piacentino ha i tratti del senatore in crisi Toni Servillo, qui possiede le fattezze segnate dagli anni di Roberto Herlitzka, sempre più splendido bassorilievo di rughe, lobi, zigomi sporgenti e cartilagini aquiline a incastonare lo sguardo più penetrante del cinema italiano.

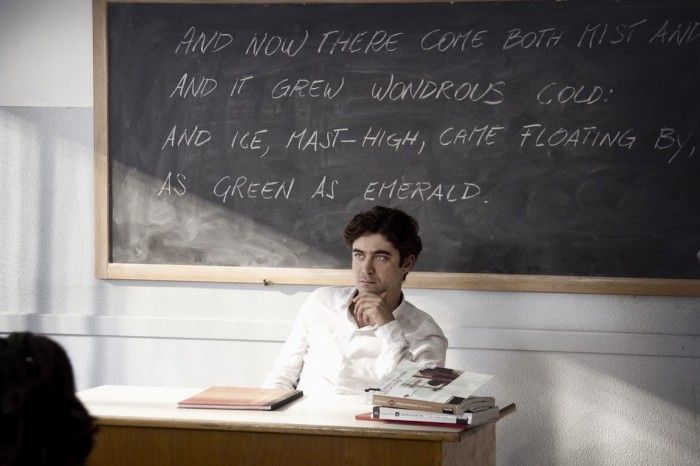

A differenza del giovane, ostinato e idealista supplente Prezioso cui dà volto un convincente Riccardo Scamarcio, il misantropico professore di storia dell’arte Fiorito interpretato da Herlitzka è per l’appunto depresso, demotivato, indifferente se non sprezzante verso gli alunni, disilluso e stanco della professione e della vita. Sono loro i due poli dialettici del film di Piccioni, a rimpallare un conflitto che è caratteriale, generazionale, di metodo. Sullo sfondo, la scuola italiana odierna: bagni senza carta igienica, fotocopiatrici che non funzionano, sedie che mancano, ragazzi che rispondono al cellulare in classe e genitori che li chiamano durante le ore di lezione. E insegnanti che si dannano l’anima per instillare negli alunni un po’ di interesse e passione nello studio, o che accettano passivamente il tran tran quotidiano, altri ancora, come Fiorito, che non si limitano all’apatia, ma vanno oltre, scaricando sull’istituzione scolastica e sugli studenti un sordo rancore contro un mondo che, nonostante i loro sforzi, è ben diverso da quell’ideale che la scuola stessa aveva inculcato loro.

Piccioni non propone mai esplicitamente l’immagine dell’educazione come cibo per la mente; eppure, volente o nolente, il suo film torna più volte all’idea della tavola e dell’alimentazione come contrappunto al discorso principale, in contesti via via divertenti, significativi, simbolici. Detto del quadretto conviviale tra la Buy e Gnocchi, un altro importante momento di riunione famigliare è quello a casa dell’alunno romeno Adam, il più studioso (l’unico?) della classe di Prezioso. Stavolta i piatti sono vuoti, in attesa d’essere riempiti da un manicaretto che si suppone meno raffinato e più calorico e rustico di quello preparato dal marito di Giuliana.

Il ragazzo fa i compiti, il padre divide la propria attenzione tra il figlio e il televisore, acceso su una puntata di «Chi vuol essere milionario?». È la televisione il centro implicito della scena, a rimarcarne gli effetti perniciosi, tanto nella mercificazione e banalizzazione della cultura ridotta a nozionismo quanto nello spazio sempre maggiore rubato all’unità della famiglia. In Lamerica di Amelio, gli albanesi si bevevano con gli occhi le puntate di «Non è la Rai» captate sul satellite, sognando un futuro migliore nel nostro paese, nel film di Piccioni lo straniero si è integrato, ma la è ancora il punto di riferimento imprescindibile, almeno per la generazione cui appartiene il padre di Adam. Quest’ultimo ne accetta la presenza con distacco – la sua generazione è passata al telefonino e al pc – e distrattamente fornisce le risposte alle domande che dallo schermo Gerry Scotti rivolge agli smarriti concorrenti, per la gioia del padre che forse sogna di vederlo un giorno su quello schermo.

Cibo per la mente, si diceva: e due scene instaurano sorprendenti parallelismi tra alimentazione e cultura. Nella prima l’alunna più problematica di Prezioso si rifiuta di leggere a voce alta in classe una poesia di Emily Dickinson come un’anoressica che allontani il piatto, con fastidio finanche fisico per il solo fatto di concentrarsi sulla lettura. Nell’altra il professor Fiorito – che di libri ha fatto indigestione da giovane, se n’è riempito la casa e ora, con ostentata noncuranza, se ne sbarazza gettandoli dalla finestra – si reca in un laboratorio d’analisi dove, a domanda sul proprio regime alimentare, risponde di mangiare molta carne e molti affettati. Le analisi, a prima vista, sembrano perfette nonostante gli stravizi, ma a un esame più approfondito non sarà così. Il male del corpo come riflesso del disagio interiore, la bulimica e ossessiva consumazione di cultura come viatico per fuggire dal mondo che però, a lungo andare, espone la mente a un pedaggio da pagare, come accade all’organismo segnato da una dieta sbilanciata: temi appena accennati, in una pellicola dove alla sincerità dello spunto e alla felicità delle caratterizzazioni non corrisponde uno sviluppo narrativo altrettanto solido, e che vive appunto sull’intuizione rapsodica, sull’aneddoto, sulla notazione bozzettistica: ma che riporta il regista di Fuori dal mondo a livelli soddisfacenti dopo troppe prove malriuscite.

E ancora al cibo si riallaccia l’episodio della Buy, che, disabituata a cucinare a casa tanto da aver delegato i fornelli al marito, prepara un dolce per l’alunno ricoverato, senza però avere il coraggio di confessargli di averlo fatto con le proprie mani e dicendogli d’averlo acquistato in una pasticceria, «una delle migliori di Roma». L’esito non è proprio impeccabile, a giudicare dal commento del ragazzo: «Ma dove l’hai comprato? Mi sa che ti hanno fregata…». Come a dire che mettersi in gioco in prima persona, mettere le mani in pasta, è già un primo passo per uscire da quell’autoimposta apatia che pare l’ultimo baluardo contro la spaventosa vacuità del presente. Ma non tutte le ciambelle riescono col buco, nemmeno ai migliori cuochi.