di Giulia Gavagnin

Si salvi chi può.

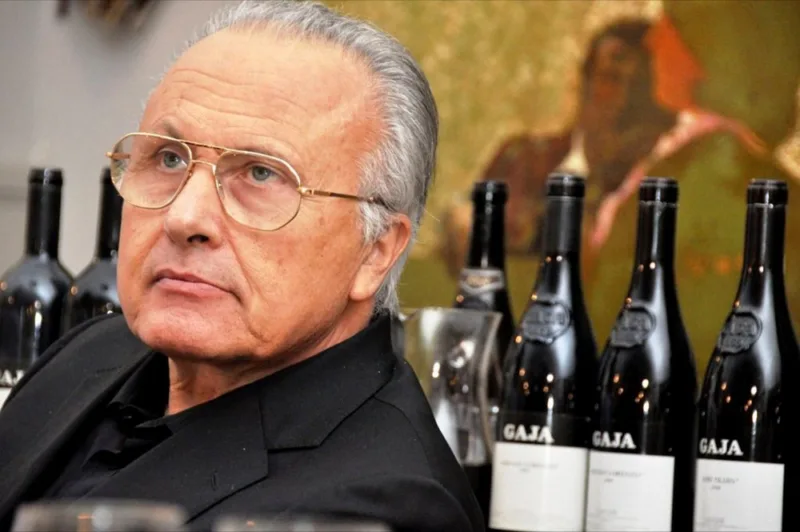

Angelo Gaja nei giorni scorsi ha diffuso una nota, ripresa da alcune testate specializzate, che ha sollevato un polverone.

In poche parole, il grande viticoltore piemontese ha dichiarato che il vino dovrebbe essere considerato una categoria a sé nell’universo degli alcolici e, soprattutto, tenuto ben distinto da altre bevande alcoliche, in particolare i distillati e i superalcolici per addizione.

Secondo Gaja esisterebbero tre tipologie di alcol. L’alcol di fermentazione, prodotto dai lieviti che si depositano sugli acini d’uva che determinano un processo di fermentazione più naturale possibile. L’alcol di distillazione, prodotto dall’arricchimento di alcol a mezzo dell’impianto di distillazione. Con evidente riferimento alle grappe, Gaja dice che durante questo procedimento, l’alcol perde buona parte degli altri componenti del vino. Poi, vi è l’alcol di addizione, aggiunto per la produzione di aperitivi e simili, privato totalmente dei componenti del vino, in mescolanza ad acqua, materia colorante, aromatizzanti.

Fondamentalmente, secondo Gaja, più un prodotto alcolico si allontana dal vino, che appare come il prodotto alcolico più nobile e “con maggiore spessore culturale”, più va limitato, adombrando anche l’annosa idea di nocività per la salute.

Si sono alzate voci critiche e contrarie, condite con varie punte di rabbia.

A partire da Assodistil, che ha tacciato Gaja di discriminare i superalcolici, precisando che esiste un’unica molecola di alcol, e che è assurdo distinguere tra tre diversi tipi di alcol. E che no, la distillazione consente di ottenere un alcole etilico o bevande spiritose più pure, grazie alla separazione di sostanze non gradite presenti nella materia prima. Alla voce di Assodistil, si sono aggiunte varie opinioni di blogger e giornalisti che hanno precisato quanto l’unica molecola dell’alcol, contraddistinta dalla formula CH3CH2OH, sia dannosa per la salute a prescindere dalla bevanda in cui è contenuta e che no, la valenza culturale del vino non è superiore a quella di taluni spirits, come la grappa che pure Gaja commercializza.

In questo turbinio di reazioni avverse c’è pure toccato di leggere che è ora di finirla con i soloni del vino come Gaja, Cotarella e Gravner. Certo che a mettere nello stesso calderone Cotarella e Gravner, ce ne vuole.

Questo attacco a Gaja, appare come un tentativo di rivolta dei “Giovani Turchi” senza poteri.

Probabilmente, il viticoltore piemontese ha detto un’inesattezza, peraltro emendabile tra le righe, quando lui stesso dice che “la molecola è la stessa”.

Probabilmente, Gaja avrebbe dovuto affermare non che ci sono tre tipologie di alcol diverse, piuttosto, che ci sono tre tipi di prodotti alcolici, e questo nessuno dovrebbe metterlo in dubbio.

Non è una differente molecola a definire il vino, il distillato, il superalcolico da aperitivo, ma i diversi “prodotti di accompagnamento” che esitano dai procedimenti di ottenimento dell’alcol.

Così, come alla fermentazione del vino si accompagnano prodotti contenuti nell’uva o generati dallo stesso procedimento, alla distillazione delle vinacce (o di altro) si accompagnano i prodotti suoi propri che derivano dalla materia che viene distillata e che determina la produzione (anche) dell’alcol. E’ il procedimento a determinare il prodotto, non soltanto la molecola CH3CH2OH.

E dubbio non v’è che gli effetti sulla lucidità (non vorremmo parlare di salute non essendo investiti della conoscenza medica) di un bicchiere di vino e di un bicchiere di grappa sono assai differenti, per non parlare dei nefasti effetti digestivi dopo l’assunzione di un alcolato.

Quel che probabilmente ha più dato fastidio a una certa fascia di lettori, nonché all’Assodistil, è che Gaja ha inteso nobilitare gli alcolici a seconda della maggiore o minore parentela con il vino, che rappresenterebbe la bevanda che rappresenta per eccellenza la nostra cultura, che affonda le sue radici nella tradizione cristiana (“prendete e bevetene tutti” ecc.).

Quando viene tirata in ballo la cultura si levano spesso gli scudi, perché inconsciamente viene ancora percepita dalla gente come il trademark di un gruppo elitario, che se l’è potuta permettere grazie a un certo tipo di scuole, di provenienza sociale e quant’altro, creando un sottoinsieme di privilegiati.

Invece, quando si parla di cultura in quest’ambito ben definito (il vino, nel caso di specie), si allude a quell’insieme di usi e costumi di matrice antropologica che nel corso dei secoli hanno determinato chi siamo e come ci comportiamo e che, piaccia o no, non si possono cancellare con cinque anni di ideologie inventate o di moda come, ad esempio, quella woke.

Gaja ha inteso difendere il vino dagli attacchi scellerati perpetrati negli ultimi anni, a partire dall’Unione Europea che vuole apporre sulle bottiglie di vino le stesse etichette delle sigarette come se una bottiglia di Bacardi e una di Merlot avessero gli stessi effetti sulla salute; passando attraverso personaggi in cerca d’autore come la dott.ssa Antonella Viola per giungere infine al neo-proibizionista codice della strada voluto da quel gran genio di Salvini.

Ha detto un’inesattezza? Si. Voleva dire che c’è alcolico e alcolico? Ma ha pure ragione.

Last but not least, Angelo Gaja è percepito da giornalisti enogastronomici di una certa quota ideologica e dagli appassionati più giovani particolarmente saccenti (quelli che si sdilinquiscono sul produttore giapponese che fa chardonnay in Borgogna senza la corrente elettrica in casa, per capirci) come un industriale, non un viticoltore eroico. Un capitalista borghese che ha sfruttato la vite in Langa senza soffrire come i personaggi de “La Malora” di Fenoglio, che di Langa non prosperavano ma morivano; un nobile acquisito che ha “toscanizzato” il vino piemontese e, perciò, s’è distaccato dalla matrice agricola che dovrebbe sempre comportare una quota di povertà e di sofferenza per conferire al produttore la patente di autenticità.

Fa bene tutto questo al mondo del vino?

Non credo. Si torna sempre al solito principio: gli italiani sono incapaci di fare squadra, poi si chiedono perché i francesi sappiano vendere meglio di loro. Perché, appunto, essendo almeno trecento anni avanti rispetto a noi hanno imparato che, facendo squadra, si va più lontano, più o meno come recita quell’antico adagio: da soli si va veloci, in compagnia si va lontano.

In questo solipsismo intellettuale, voler compiere i parricidi dei “vecchi”, dei “grandi maestri” è fisiologico, ma non riconoscere l’indispensabile ruolo e funzione di capocordata dei “potentes” è un po’ stupido. Soprattutto se non si hanno i loro stessi mezzi intellettuali.

IL TESTO INTEGRALE DI ANGELO GAJA

Alcol e Vino

È ormai consuetudine equiparare il vino a superalcolici ed aperitivi unicamente a causa della componente alcolica che hanno in comune. Si tratta di un abuso che dura da troppo tempo. Esistono infatti tre tipologie di alcol. Alcol di fermentazione, immutato da 10.000 anni, da quando il vino è nato, prodotto dai lieviti che si depositano sugli acini d’uva, agenti della fermentazione alcolica, ed è frutto di un processo che è il più naturale, il più bio in assoluto. L’alcol così prodotto è il costituente principale nonché primordiale del vino e si accompagna ad un 3% di altri componenti, il resto è acqua. Alcol di distillazione, prodotto dall’arricchimento di alcol a mezzo dell’impianto di distillazione. È frutto della volontà del produttore di realizzare una gradazione alcolica più elevata e far così rientrare la bevanda nella categoria dei superalcolici: durante la distillazione viene persa buona parte degli altri componenti del vino. Alcol di addizione, è quello intenzionalmente aggiunto per la produzione di aperitivi e similari attingendo dall’alcol puro di distillazione, privato totalmente dei componenti del vino, in percentuale idonea e in mescolanza ad acqua, materia colorante, aromatizzanti. Ancorché la molecola sia la stessa, sono la natura e la funzione dell’alcol presenti nel vino, superalcolici ed aperitivi a renderli profondamente diversi. Non si tratta di stabilire gerarchie o fomentare la competizione tra diversi prodotti ma solo di offrire il massimo di chiarezza ai fruitori: far credere che il consumo di vini, spiriti o aperitivi sia analogo o anche solo simile è fuorviante e scorretto proprio per le finalità e diverse modalità di assunzione. Con la demonizzazione in atto dell’alcol la confusione diviene per il vino fortemente penalizzante. Va chiesto a produttori, comunicatori, fruitori di battersi affinché l’immagine del vino venga separata e percepita in modo diverso da quella di superalcolici, aperitivi e similari: e che a portare avanti il progetto siano le associazioni di produttori che nel loro nome includono la parola “vino”.

Nessun’altra bevanda prodotta in Occidente ha lo spessore culturale del vino: che affonda le radici nell’umanità, storia, cultura, paesaggio, tradizione, religione.

Già Noè, nella Genesi, cessato il diluvio e sceso dall’arca, piantò per prima la vite perché si potesse godere del vino come alimento e per festeggiare in compagnia.

Angelo Gaja

Barbaresco, febbraio 2025

Dai un'occhiata anche a:

- Ristorazione in crisi? No, non va tutto bene. Soprattutto nei piccoli centri

- Crazy Pizza, Flavio Briatore sta perdendo la sfida con la pizza napoletana

- Andrej Godina: Report ha ragione, il caffè italiano è in ritardo su trasparenza e cultura della filiera

- Pizzeria blasonata? A cominciare dal formaggio Ahi ahi ahi….

- Sonia Gioia: da giornalista gastronomica a “donna dei cani”

- Ultima Generazione e la protesta a Carlo Cracco: la fobia per la ricchezza sul bersaglio sbagliato

- Il Fine Dining è morto, l’avanguardia pure e io non mi sento troppo bene

- Oscar Farinetti, l’ottimismo e “LUI”. Appunti sulla presentazione del Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2021